福岡市早良区にある就労継続支援A型B型事業所つなぐです。障害年金を請求する際は、まず「初診日」を確定します。初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。この記事では精神障害/疾患の方の初診日の調べ方、確定の仕方を中心に詳しく見ていきます。

初診日を確定する

まず初診日の確定の仕方について詳しく見ていきましょう。

※ここで1つ注意事項ですが「初診日」が65歳以上、もしくは老齢基礎年金の繰上げ受給後にある方(60~64歳の間に年金を繰り上げして受給開始した方)は、原則として障害年金の対象になりませんので、請求前の準備を始める前にご確認ください。

精神疾患は初診日の確定が難しい

例えば、交通事故で障害を負ってしまった場合、病院に搬送された日が「初診日」と明確に確定することができます。一方で精神疾患の場合、病気の原因がはっきりせず、最初は体の不調で内科や他の診療科を受診して、それから精神科に紹介されて病名が確定するようなケースが多くあります。このようなケースでは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた初診日」は精神科でうつ病やその他の精神疾患と診断された日ではなく、体の不調で「内科を初めて受診した日」になります。

また精神疾患でよくあるのは、最初にうつ状態と診断されて、途中から双極症や統合失調症など別の疾患と診断されるケースです。このような場合も「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた初診日」は「うつ状態」で最初に受診した日になります。

このように精神疾患で障害年金を請求する場合は、初診日が明確ではないケースが多くあるので注意が必要です。

初診日の調べ方

現在、通院している病院に初診日がある場合は、その医療機関の最初の受診日を初診日として申請します。

「精神疾患は初診日の確定が難しい」の項目でご説明したように、体の不調で先に内科などを受診した場合は、その医療機関を最初に受診した日が初診日になります。

「受診状況等証明書」を発行してもらう

初診日を証明するためには、初診日がある医療機関で医師に「受診状況等証明書」を発行してもらう方法が最も確実です。「受診状況等証明書」の様式は医療機関では用意されていません。日本年金機構のWebサイトからダウンロードして印刷するか、最寄りの年金事務所等で様式をもらうかする必要があります。

日本年金機構「障害年金の初診日証明書類のご案内」より

「受診状況等証明書」の発行を依頼する際は、その医療機関の診察券など過去に受診したことが分かるを事前に準備しておくと手続きがスムーズに進みます。

「受診状況等証明書」の取得が難しいケース

精神疾患では、初診から障害年金の受給に該当する障害名が診断されるまでに長期間が経過しているケースも少なくありません。このような場合、受診状況等証明書の取得が難しいことがあります。それぞれのケースでの初診日の確定の詳しい方法は別記事でご紹介しますが、どのような状況が想定されるか概要を見ておきましょう。

カルテの保管期間が過ぎてしまっているケース

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(いわゆる療担規則)第9条で、診療カルテは「診療が完結した日から起算して5年間保存する必要がある」と定められています。精神科の医療機関では診療科の性質上、10~20年にわたってカルテが保管されているケースもありますが、5年を経過すると必ずしもカルテが存在しているとは限りません。特に個人クリニックではカルテ保管場所が制限されているため、廃棄処理されていることもしばしば起こりえます。このような場合は、診察券や受診時の領収書やお薬手帳の記録を提示してから受診状況等証明書の作成を医師、医療機関に依頼する事になります。

カルテが廃棄された場合、どのようにして初診日を確定するかについては別記事で詳しくご紹介します。

医療機関がすでに閉院/廃院しているケース

カルテの保管期間が過ぎてカルテが廃棄されているケースのほかによくあるのは、医療機関自体が閉院/廃院していてカルテが存在しないケースです。同じく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」では閉院する場合でも閉院後5年間はカルテを保管する義務があるので、その期間内であれば受診状況等証明書を作成してもらえる可能性はあります。

医療機関が閉院している場合、事業を継承した医療機関があれば、その医療機関がカルテを保管する義務を負いますので問い合わせて受診状況等証明書の作成を依頼することになります。事業継承する医療機関がない場合は、閉院した病院の院長に問い合わせる方法が考えられるでしょう。

初診の医療機関が閉院して存在しない場合、どのようにして初診日を確定するかについては別記事で詳しくご紹介します。

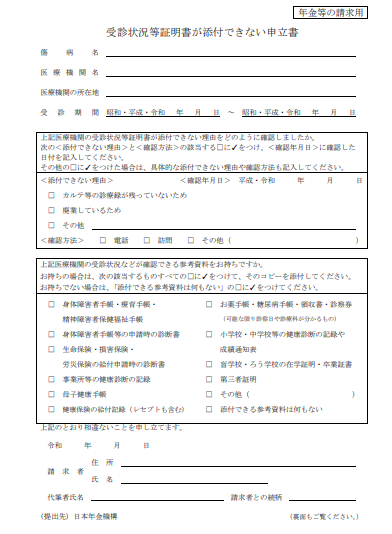

「受診状況等証明書が添付できない申立書」

受診状況等証明書を提出できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を代わりに提出することになります。

日本年金機構「診状況等証明書が添付できない申立書」より

「受診状況等証明書が添付できない申立書」については別記事で詳しくご紹介します。

知的障害、発達障害の方の場合

知的障害(精神遅滞)の方の場合は、受診や療育手帳の有無にかかわらず、出生日が発症日となります。

発達障害の場合は、知的障害が伴う場合は、同じく出生日が発症日です。知的障害を伴わない発達障害については、精神障害の場合と同じように原則として最初の受診日が初診日となりますので注意が必要です。

知的障害、発達障害の方の場合については別記事で詳しくご紹介します。

まとめ

精神障害、知的障害、発達障害で障害年金を請求する場合は、まず障害の原因となった傷病について「初診日」を確定する必要があります。初診日は「受診状況等証明書」を最初に受診した医療機関に作成してもらってから証明します。受診状況等証明書を発行してもらうことができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して代わりに提出します。

それぞれのケースに関しては別記事で詳しくご紹介しますので障害年金をご自身で請求する際の参考にしてください。

関連記事

自分で請求する障害年金(2)-初診日-

自分で申請する障害年金(4)-障害基礎年金に該当する状態(精神)-

自分で請求する障害年金(5)-障害年金の対象となる精神疾患等-

(記事作成:K. S.)