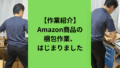

福岡市早良区にある就労継続支援A型B型事業所つなぐです。今回は自分で請求する障害年金の必要書類である「年金請求書」について見ていきます。

はじめに

年金請求書の詳しい書き方は、障害基礎年金を請求するとき(日本年金機構Webサイト)にあります。Youtube動画も用意されていて非常に親切な造りになっています。このブログ記事では書き方に迷いそうな箇所についてだけ解説します。

請求者・口座について

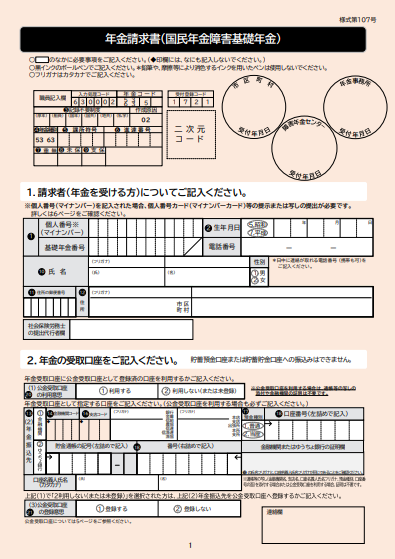

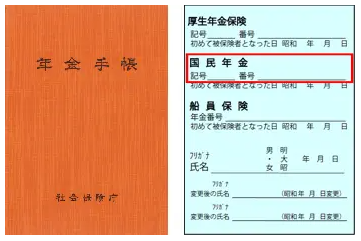

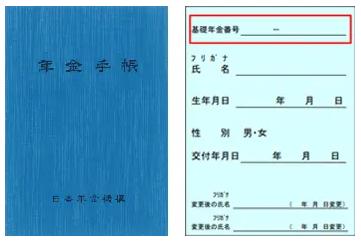

基礎年金番号

基礎年金番号は基本的には年金手帳で確認します。年金手帳は発行年によっていくつかの色がありますが、現在、障害年金を請求できる可能性がある方は、オレンジか青の手帳をお持ちの方です。

オレンジの手帳をお持ちの方は「基礎年金番号」という記述が無いため、どこを書けばいいか迷うかもしれません。現在の基礎年金番号に相当する箇所は赤線で囲った「国民年金」の「記号」(4桁)と「番号」(6桁)の部分です。

青い手帳をお持ちの方は「基礎年金番号」をそのまま写してください。

年金手帳が手元にない場合は、年金事務所で再発行してもらうことですが、その他にも個人番号カード(マイナンバーカード)を使ってマイナポータルから確認する方法、その他の書類で確認する方法があります。

Q.自分のの基礎年金番号の確認方法を教えてください。(日本年金機構)

公金受取口座の利用意思

個人番号(マイナンバー)と給付金、年金などを受け取るための「公金受取口座」が既に設定されている場合、「①利用する」に丸を付ければ、その口座に年金が振り込まれます。①にチェックを入れた場合は⑬~⑲の記載欄は空欄で構いません。公金受取口座以外の口座に振り込んで欲しい場合、または公金受取口座を紐づけておらず未登録の場合は、「②利用しない(または未登録)」に丸をして、⑬~⑲の記載欄に必要事項を記入してください。

公金受取口座が登録されているかどうかはマイナポータルから確認できます。

公金受取口座の登録が完了しているか確認したいです。どうすればよいですか。(マイナポータル)

新規に公金受取口座を設定する場合もマイナポータルから設定できます。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)

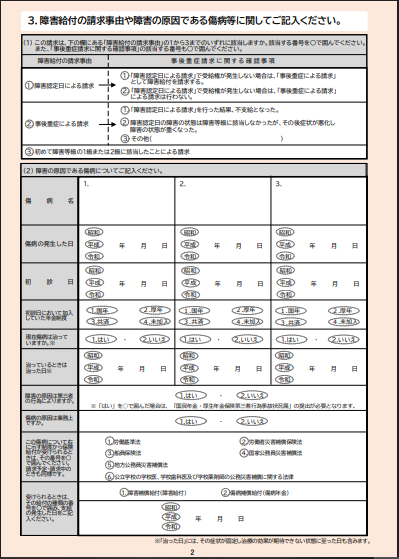

請求事由・障害の原因である傷病

ここでは精神障害で初めて障害年金を請求するという前提で説明します。

「初診日」「認定日」「請求方法」

精神障害で初めて障害年金を請求する場合、知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。特に「いつの時点の病状で申請するのか」は、ご自身の受給に大きく影響します。

「障害認定日請求」と「事後重症請求」の基本

障害年金には、主に「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つの請求方法があります。

「①障害認定日による請求」は、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した日を「障害認定日」として、その時点での病状に基づいて年金を請求する方法です。過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性があるため、一般的にはまずこの方法を検討することが多いでしょう。

この認定日の段階で、障害状態が支給要件を満たす等級に該当すると考えるのであれば、障害認定日から3か月以内を「現症日」とする診断書を作成してもらい、その他書類とともに提出、障害年金の申請をします。

一方、「事後重症請求」は、障害認定日には障害年金の基準を満たしていなかったけれど、その後症状が悪化して、現在(請求日時点)で基準を満たしている場合に請求する方法です。この場合は、請求した月の翌月から年金が支給されます。

精神障害における「初診日」の特定が最重要

精神疾患での年金請求では、何よりもまず「初診日」がいつなのかを正確に把握することが肝心です。なぜなら、この初診日が「障害認定日」の基準となるからです。

ここで言う「初診日」とは、「年金請求をする精神的な不調で、最初に医療機関を受診した日」を指します。重要なのは、必ずしも精神科の病院が初診日になるとは限らない点です。

具体例を見てみましょう。

例えば、「体がだるい」「眠れない」といった症状で最初に内科を受診し、その後、詳しく調べるうちに精神科へ行くことになり、「うつ病」と診断されたとします。この場合、「初診日」は最初に内科を診察した日になります。

そして「障害認定日」は、その内科を初めて受診した日から「1年6ヶ月が経過した日」となるわけです。

例: 内科を初めて受診した日が 令和2年4月16日 だった場合、 「障害認定日」は 令和3年10月16日 になります。

障害認定日請求の注意点と「事後重症請求」への移行

「障害認定日」が確定したら、その時点で障害基礎年金または障害厚生年金に該当する程度の障害状態(障害等級に該当する状態)にあることが、年金受給の必須条件です。

もし、障害認定日の時点で障害等級に該当するほどの状態ではない、と判断される場合は、障害年金の申請を一旦保留することも一つの選択肢です。なぜなら、短期間のうちに症状が悪化して、明らかに受給要件を満たす重い状態になった時に、つい最近まで症状が軽かった、という書類を提出していると、その後の申請内容の信頼性が薄れてしまうことがあるからです。

このような場合は、無理に障害認定日請求を進めず、症状が明確に障害等級に該当する状態になってから「事後重症請求」を検討しましょう。これは審査の合否に大きく関わる部分なので、慎重な判断が必要です。

(ご自身の症状が「障害基礎年金に該当する状態」に当てはまるかについては、過去のブログ記事『自分で請求する障害年金(4)-障害基礎年金に該当する状態(精神)-』で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。)

請求書の「事後重症請求における確認事項」の選び方

障害年金の請求書にある「事後重症請求における確認事項」欄の選択は、とても重要です。

特にこだわりがなければ、「① 『障害認定日による請求』で受給権が発生しない場合は、『事後重症による請求』として障害給付を請求する」に丸を付けてください。

もし誤って「② 障害認定日による請求が却下された場合は、『事後重症による請求』をしない」に丸をしてしまうと、仮に障害認定日請求が認められなかった場合でも、自動的に事後重症請求へ移行しなくなってしまいます。この選択ミスで、年金を受け取る機会を失ってしまう可能性があるので、十分に注意しましょう。

最初から「事後重症請求」を選ぶケース

「初診日から1年6ヶ月の時点では障害の状態にはなかったけれど、時間と共に病状が悪化し、今は障害年金の要件を満たす状態になった」という方もいらっしゃいます。これを事後重症と言い、このような状況に当てはまる場合は、最初から「事後重症請求」を選んで申請しましょう。

この場合、「事後重症請求に関する確認事項」は「② 障害認定日の障害の状態は障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害の状態が重くなった」に丸をしてください。

事後重症請求は、障害認定日に障害等級に該当していなかったとしても、その後症状が重くなり、現在(請求日時点)で障害等級に該当する状態であれば、障害年金が受けられるという制度です。

また、障害認定日に基準を満たしていなかったという理由以外にも、以下のような場合にも事後重症請求を行うことができます。例えば以下のようなケースです。

- 障害認定日時点のカルテなどが廃棄されており、医師に診断書を書いてもらうことができなかったため

- 障害認定日時点では障害年金の制度を知らなかったため

- 一時的に症状が回復し、医療機関を受診していなかった時期があるため

このケースに当てはまる場合は「③その他」に丸を付けて、()内に上記の理由を記載してください。

障害年金請求書「障害の原因である傷病(2)」

ここでは、年金請求書の「障害の原因である傷病(2)」の記入方法を説明します。この項目は、医師が作成した診断書の内容を見ながら正確に記載してください。

その他、上記に該当しない傷病の原因・発生状況など: 特に記載する事項がなければ、この欄は空欄で構いません。

傷病名: 診断書の「① 障害の原因となった傷病名」の欄に記載されている病名(例:双極症、統合失調症など)をそのまま記入します。

傷病の発生した日: 精神疾患の場合、ほとんどのケースで「初診日」をそのまま記載して問題ありません。 (※ただし、初診日よりも明らかに症状が現れた日が早い場合は、その症状が現れた日を「障害の発生した日」とみなすこともあります。判断に迷う場合は年金事務所か社会保険労務士へ相談しましょう。)

初診日: 診断書の「初診日」欄に記載されている日付をそのまま記入してください。「傷病の発生した日」と同じ日付でも問題ありません。

初診日において加入していた年金制度: ご自身の年金手帳や、ねんきん定期便などを確認し、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」「未加入」の4つの選択肢から、初診日に加入していた制度を選んで丸を付けてください。

現在傷病は治っていますか: 精神疾患で障害年金を請求する場合、通常は「いいえ」に丸をしてください。 ※「治っている」とは、医学的に「症状が完全に消滅し、再発の心配がない状態」を指します。精神疾患の場合、症状が落ち着いていても「寛解」と呼ばれる状態であり、完治とは異なるためです。

治っているときは治った日: 「現在傷病は治っていますか」で「いいえ」に丸をした場合は、この欄は空欄で構いません。

障害の原因は第三者の行為によりますか: 精神疾患の場合は、ほとんどのケースで「いいえ」に丸をします。

傷病の原因は業務上ですか: 精神疾患で障害年金を請求する場合、業務上の事由が原因で病気を発症・悪化し、労災認定を受けているケースなどを除き、通常は「いいえ」に丸をしてください。

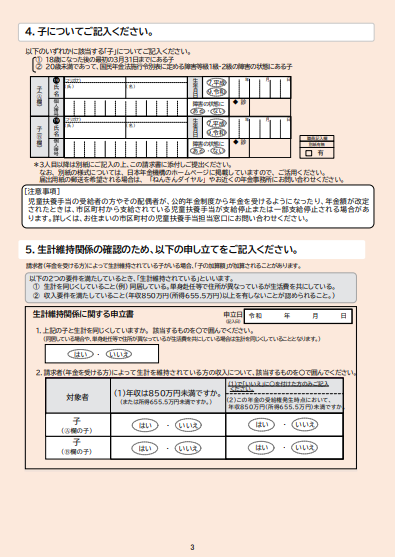

子どもについての家族状況、生計維持関係

「4.子についてご記入ください」は説明を割愛します。

「5.生計維持関係の確認のため、以下の申し立てをご記入ください」について詳しく説明します。

生計維持関係にないと判断されるケース

- 経済的な独立:

- 子どもが就職し、親の収入を上回る、または同程度の安定した収入を得ている場合。特に、子どもが独立した生計を立てられるだけの十分な収入がある場合、生計維持関係は認められません。

- 子どもが親元を離れて生活しており、かつ親からの経済的援助を一切受けていない、またはごくわずかである場合。

- 子ども自身が障害年金や遺族年金などの公的年金を受給しており、その収入だけで生活できる場合。

- 別居かつ経済的援助がない、またはごくわずか:

- 子どもが親と完全に別居しており、かつ親が子どもに対して送金や仕送りなどの経済的な援助を定期的に、かつ継続的に行っていない場合。

- 一時的な援助や、ごく少額の援助しかない場合。例えば、年に一度の誕生日プレゼント程度では生計維持関係とはみなされないことが多いです。

- 住民票上の分離と生活の実態:

- たとえ親と同居していても、子どもが独立した世帯主として住民票を分けており、生活費も完全に別々に管理している場合。

- ただし、同居している場合は、住民票が別でも実態として生計が一緒と判断されることもあります。あくまで総合的に判断されます。

- 子どもが結婚している場合:

- 子どもが結婚し、配偶者の扶養に入っている、または配偶者と共同で生計を立てている場合。親からの扶養を必要としていないと判断されます。

判断のポイント

「生計維持関係」の判断は、単一の基準だけでなく、以下の要素を総合的に考慮して行われます。

- 経済的援助の有無と継続性、金額: 定期的な仕送りや生活費の負担があるか。

- 同居か別居か: 同居の場合は生計同一とみなされやすい傾向があります。

- 子どもの収入状況: 子ども自身の収入がどの程度あるか。

- 社会通念上の扶養の必要性: その年齢や状況の子どもが、一般的に親の援助を必要とするかどうか。

これらのケースに当てはまる場合、お子さんとの間に生計維持関係がないと判断される可能性が高いです。

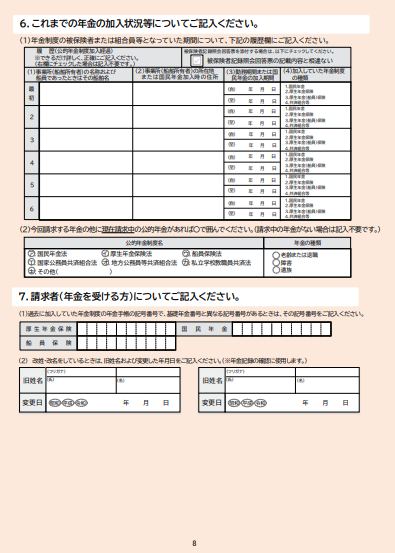

年金加入状況

「これまでの年金加入状況」については年金手帳に記載がありますので、間違いないように写してください。

まとめ

今回は、障害年金請求書の中でも特に重要な記入事項について大まかに解説しました。障害年金請求は、人生に大きく関わる手続きであり、提出書類は非常に重要です。誤りのないよう、慎重に記入を進めてください。

もし記載方法に迷った場合は、ご自身で判断せずに、必ず管轄の年金事務所に相談して確認しましょう。また、この記事を読んで、どうしてもご自身で記載するのが難しい、あるいは手続き全体に不安がある場合は、社会保険労務士に依頼することも検討してください。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きと適切な受給に繋がることが期待できます。

関連記事

自分で申請する障害年金(4)-障害基礎年金に該当する状態(精神)-

自分で請求する障害年金(5)-障害年金の対象となる精神疾患等-

自分で請求する障害年金(6)-年金請求書-